2024. 10. 3. 목

문학 박물관 ㅡ 세인트 패트릭스 성당 ㅡ 기네스 스토아 하우스

Literature Museum을 찾아간다. 작가 박물관을 폐쇄하고 새로 문을 열었다는 문학 박물관. 오늘은 리피강을 건너지 않고 버스킹으로 유명한 크레프톤 거리를 따라간다.

길거리엔 벌써 꽃으로 단장. 꽃 한 다발 사서 집으로 가고 싶다는 마음이 들 정도로

각양각색의 꽃들이 마음을 끈다.

공원 길을 가로지르는데 숲이 어찌나 넓고 짙은 지 청량한 기운이 감싼다. 호수에는 고니, 비둘기, 갈매기들이 노닐고. 더블린이 바닷가 도시라 갈매기를 곳곳에서 볼 수 있다. 매서운 눈에 부리도 날카롭고 덩치도 크니 조심해야 한다.

공원에 잠시 앉아 순백의 고니(백조)가 털 고르는 모습을 들여다본다. 고니를 보면 백조의 호수나 영화에서 본 백조가 가득한 호수가 떠오른다. 고니로 바꿔야함에도 백조로 인식이 박혀있구나...

여기가 대도시인걸 잊을 정도로 한가롭고 경관이 훌륭하다.

공원을 나오니 문학 박물관이 보인다. 이제 막 문을 연다. 첫 관람객으로 입장..

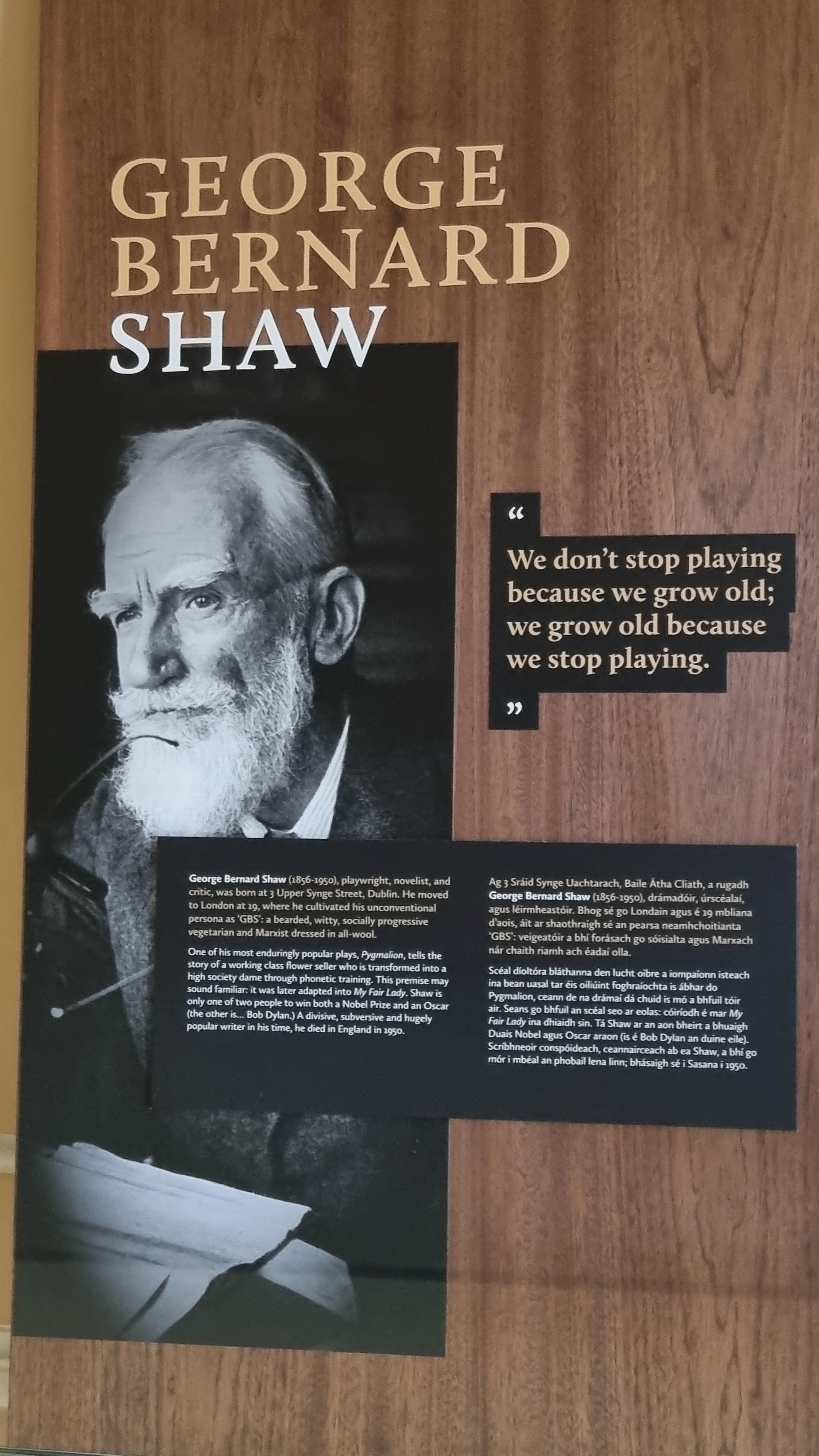

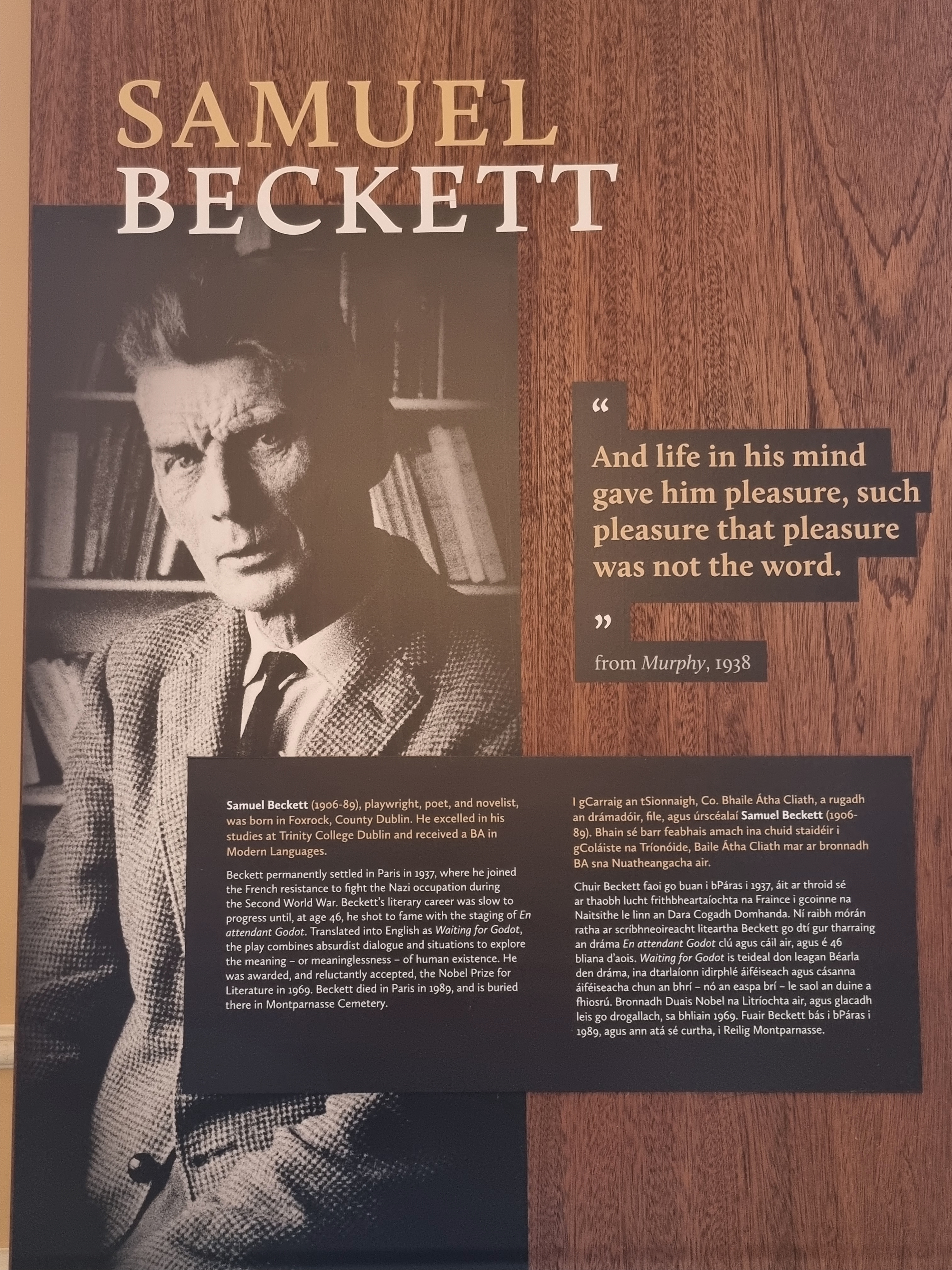

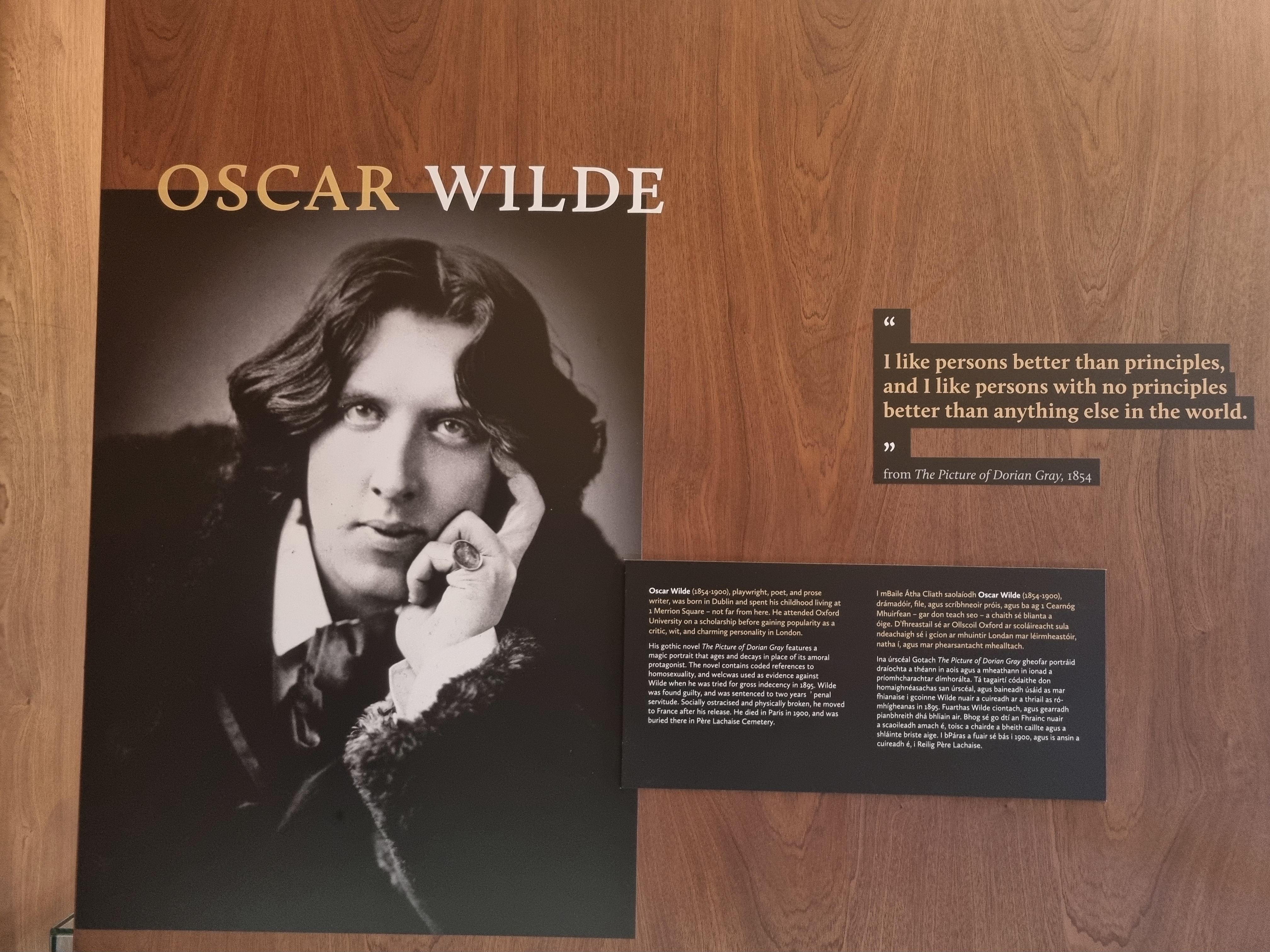

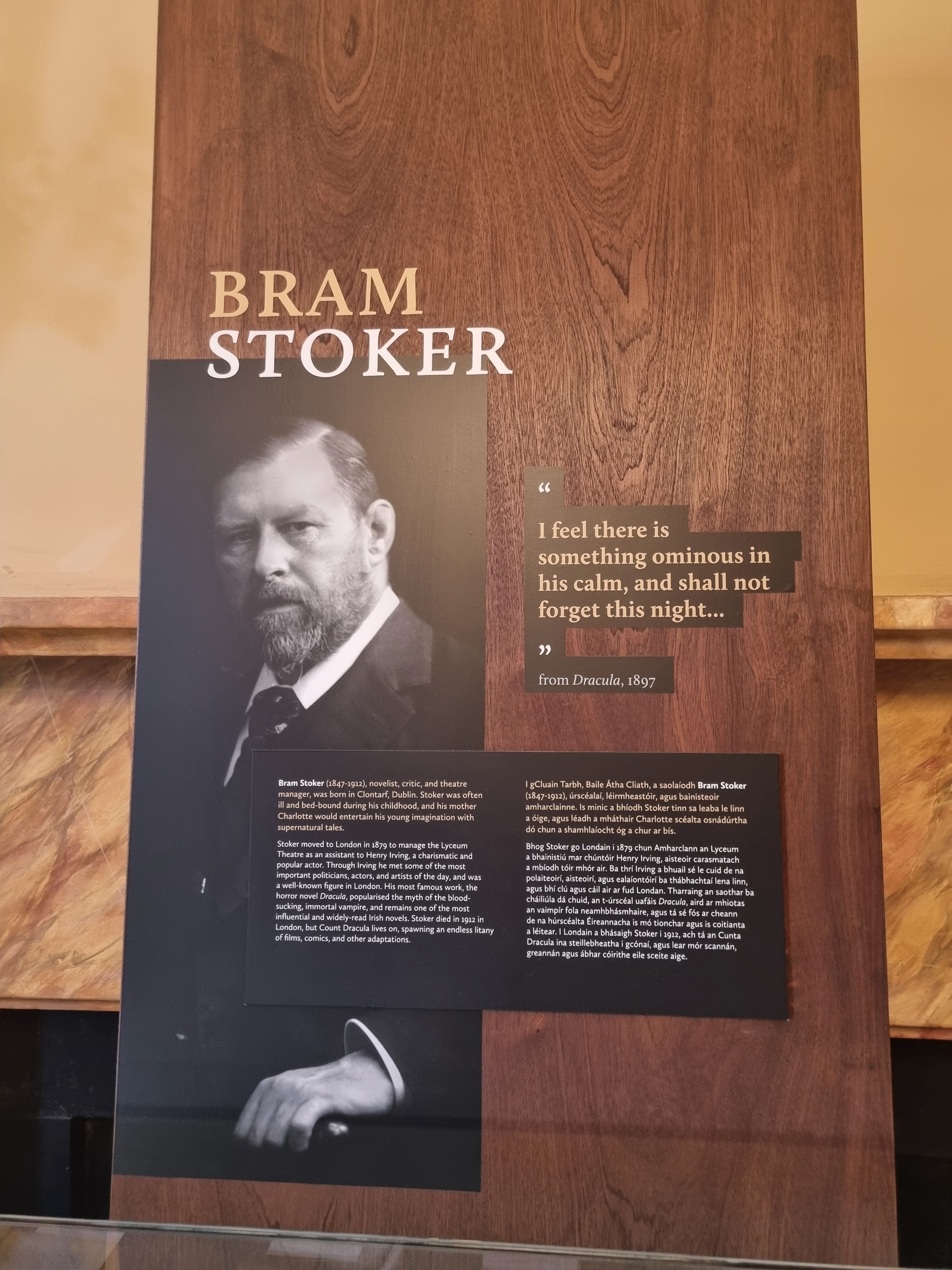

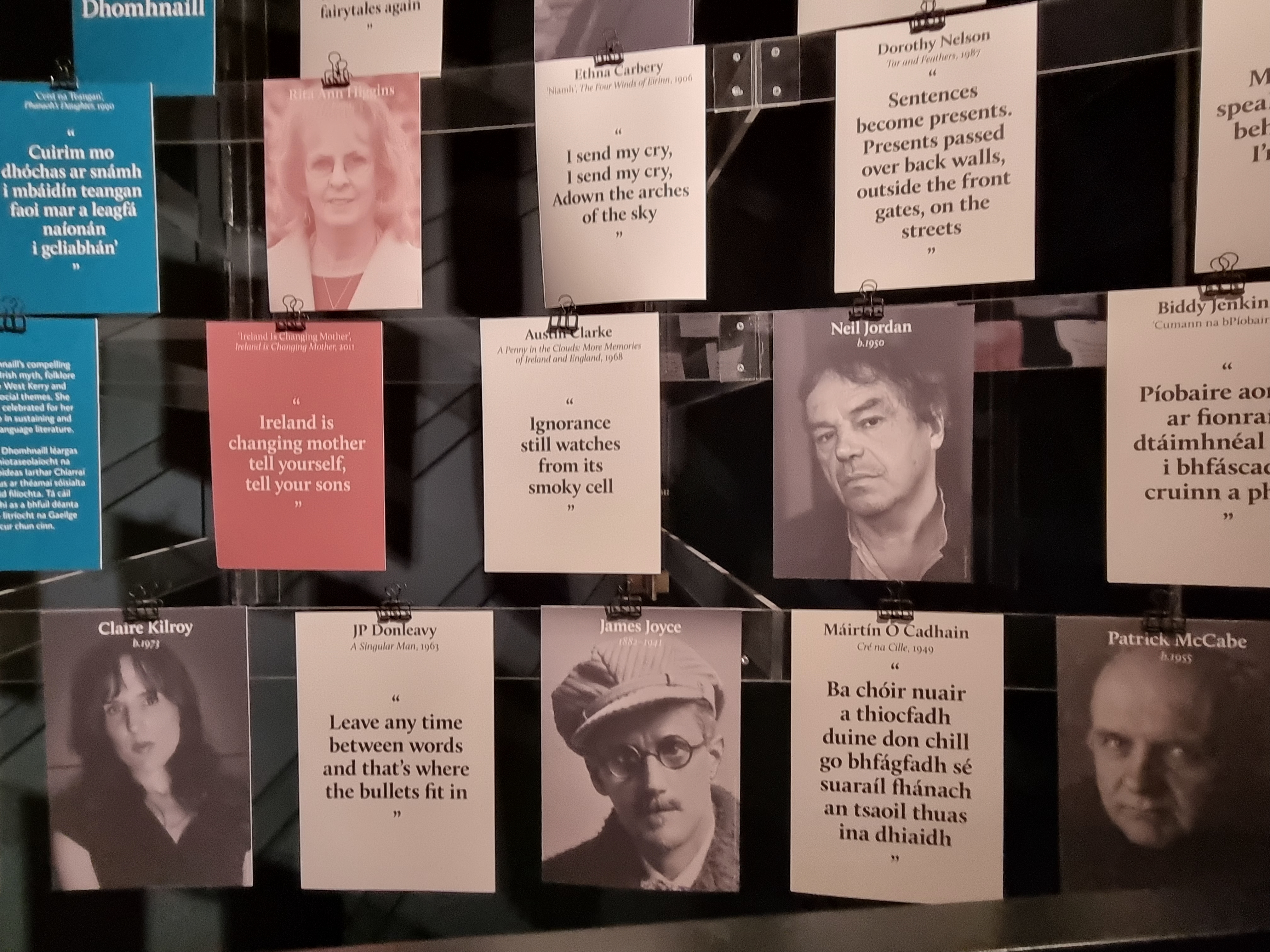

로비부터 걸출한 작가들 사진과 글귀가 보여 저절로 발을 옮긴다.

유럽에서 멀리 외따로 떨어진 섬, 오랫동안 영국의 지배를 받아 착취와 억압에 시달린 고통과 이 땅에 만연한 결핍... 그리고 멋진 자연환경이 토양이 되어 작가들이 많이 배출되었을까. 거기에 덧붙여 사람들 대다수가 깊이 생각하고 그것을 끌어내 글로 표현하는 일이 일상화되어 토대로 삼았겠지.

수많은 작가들 사진과 글.

뒤편에 공원이 있다. 라벤더가 활짝 피었을 때를 그려보며.. 자원활동가 할머님이 전해준다. 제임스 조이스가 저 나무를 심었다고.. 흔한 나무여도 의미가 부여되니 특별해진다.

제임스조이스관은 특별히 만들어놨다. 우리나라에 한국문학관이 있나 생각해 본다. 우리도 한국문학관을 지어 작가들이 자부심을 지니면서 글을 쓰고... 글 쓰는 풍조가 만연하길 바라면서 문학박물관을 나온다.

세인트 패트릭 성당으로 간다. 거대하면 전체 모습을 눈에 담는 걸 자칫 놓친다. 이 성당도 공원 길로 들어서서 입구 찾아 쓱 들어갔다가 많은 걸 보고 지쳐 성당 외관을 사진 찍는 걸 잊었다는...

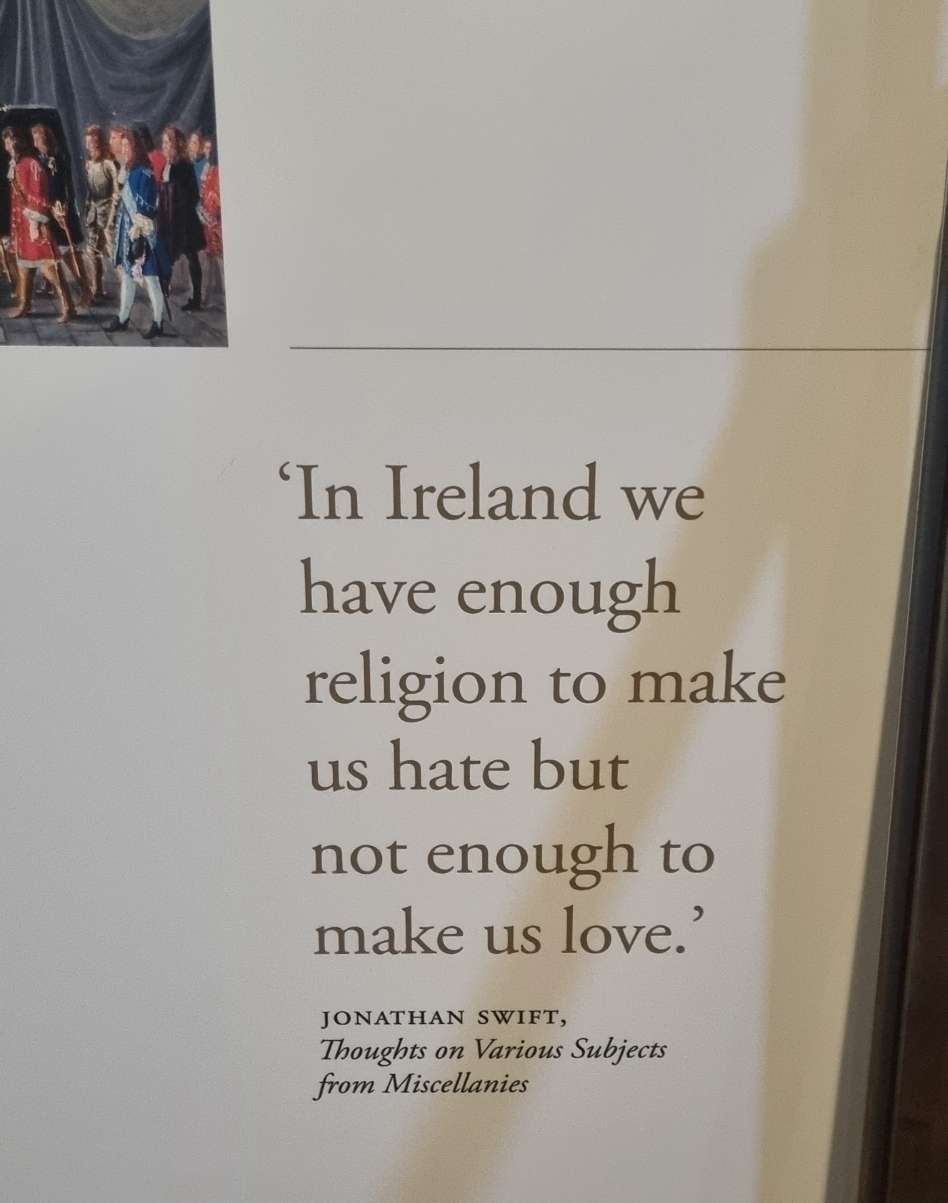

450년경, 성 패트릭이 아일랜드, 더블린에 카톨릭을 전파한다. 지금도 성 패트릭의 날(3월 17일)을 정해 아일랜드 수호성인을 기리며 초록색 물결을 일으키는 축제일의 중심지 ... 고딕식의 석조 건물은 높다랗고 스테인드 글라스가 빛을 받아 아름답게 빛난다.

잉글랜드에 의해 정복당한 1170년부터 독립을 쟁취하는 1937년까지의 애환이 곳곳에 서려있다.

이 성당을 중심으로 독립운동을 했나..

경건하고 웅장한 성당을 천천히 둘러본다. 바닥 타일을 예쁘게 깔아 자꾸 눈길이 간다.

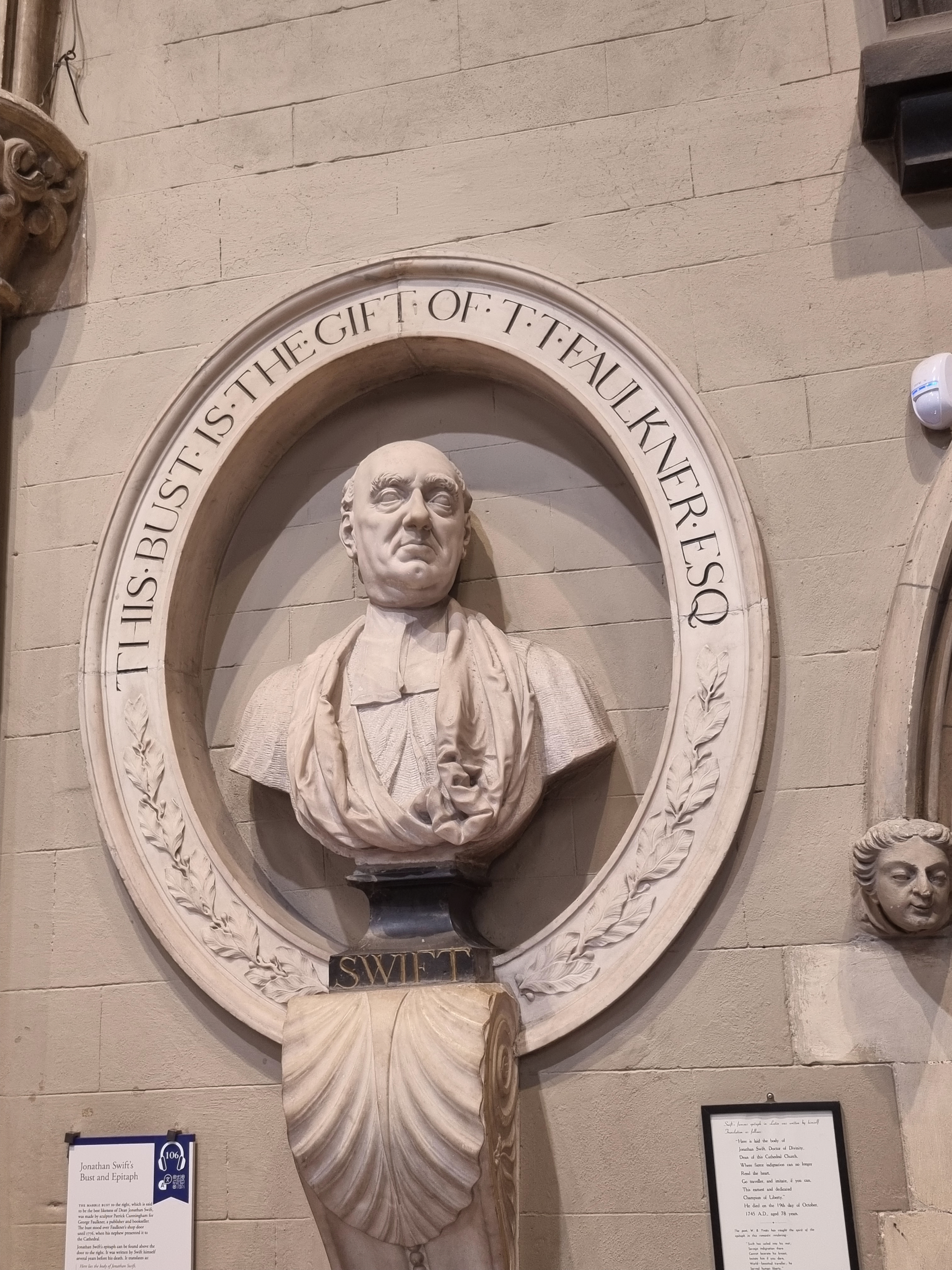

<걸리버 여행기>를 쓴 조나단 스위프트가 이 성당 신부로 재직했다고..

파이프 오르간

조나단 스위프트 흉상. 묘지도 이곳에 있다.

성당 한 구석에 앉아 이 나라의 평안과 나의 안녕을 빌어본다.

근처 대형 슈퍼에서 점심과 음료를 따끈하게 팔고 가게 앞에 자리를 마련해 놨다.

성당이 언뜻 보이는 길목이라 거리풍경을 보며 천천히 배를 채운다.

더블린의 명소 기네스 스토아 하우스로 간다. 20여 분 거리라 버스를 탔다. 이층 버스 앞에 앉으니 탁 틔여 전망이 좋다. 높이가 다르니 색다른 풍경이다.

많은 사람들이 줄지어 입장한다. 찰리 채플린이 공장에 들어온 느낌이 이런 걸까. 컨베이어 벨트가 팍팍 돌아가는... 기네스 맥주 만드는 과정과 역사를 상품화하였구나. 구경하다 올라가다 보면 어느덧 7층 전망대. 겨우 자리 잡아.. 아시아인이라 그런 건지 할머니라 그런 건지 앞에 앉아있던 남자들이 5분만 기다리라며 자리를 내줬다. 흑맥주 한 잔씩을 받아 들고 유리창 너머 시내를 내려다본다. 저 멀리 금속 첨탑이 이정표가 되어 리피강과 호텔 위치를 가늠케 해 준다.

리피강에 노을이 퍼진다. 생선장수 몰리 말론의 동상이 있는 곳에서 그녀의 슬픈 이야기를 떠올린다.

이제는 아일랜드 민요가 된 몰리 말린 노래. 구슬픈 곡조가 아일랜드인들의 정서 인가 싶고 우리와도 비슷하여 친근감이 든다.

더블린, 아름다운 도시

예쁜 소녀들이 사는 그곳에서

몰리 말론을 만났네

손수레를 끌며

조개와 홍합~ 살아있는 조개와 홍합~

살아 있는 조개와 홍합~

그러다 그녀는 열병에 걸려

아무도 그녀를 구할 수 없었죠

나는 사랑스러운 몰리 말론을 잃었죠

이제 그녀의 유령이 손수레를 끌어요.

거리 곳곳으로

조개와 홍합 살아있는 조개와 홍합~

외치며

더블린의 밤 거리. 친구가 몸이 편치않다 하여 혼자 나왔다. 울 스카프를 사고.. 버스킹을 즐겨볼까 하고..

많은 사람들이 오가는데도 갑자기 두려워져 발걸음을 서둘렀다. 누군가 공격해오면 꼼짝없이 당하겠구나 하는 두려움에 휩싸여 가게만 들렀다가 집으로 줄행랑~^^

다같이 어울려 노래 부른다는 '바'에서는 흥겨운 리듬이 흘러 나오지만...

'여행기' 카테고리의 다른 글

| <영국여행 17일차> 맨체스터 맛보다 (5) | 2024.10.30 |

|---|---|

| <영국여행 16일차> 리버풀로 가다 (0) | 2024.10.29 |

| <영국여행 13일차> 켈스의 서와 제임스 조이스 (2) | 2024.10.27 |

| <영국여행 12일차> 아일랜드, 더블린으로 가다 (2) | 2024.10.27 |

| <영국여행 11일차 > 벨파스트의 눈물 (2) | 2024.10.26 |